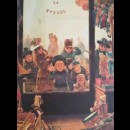

Il mirmillone veste un elmo a tesa larga con visiera, cresta angolare e un esuberante pennacchio; il braccio sinistro proteso regge il grande scudo rettangolare, simile a quello dei legionari; il destro, piegato a impugnare il gladium, la tipica spada corta romana, è protetto da una manica di metallo. Il torso è nudo, come le gambe, le uniche protezioni si limitano allo schiniere sinistro.

L'avversario come di consueto consueto è un trace, della categoria dei parmularii, ossia dei gladiatori dotati di un piccolo scudo rettangolare. Sul capo ha un elmo a tesa larga sormontato da un alto cimiero e corredato di un'ampia visiera dall'apertura a grata a protezione del volto. Il torso è nudo, le sue uniche protezioni sono rappresentate da due schinieri che arrivano fino al ginocchio ed ha cosciali in strisce di cuoio o metallo sovrapposte a difendere la parte superiore della gamba fino all'inguine.

Al braccio destro, nascosto dietro al corpo, porta il para braccio di metallo. A terra tra i due c'è lo scudo rettangolare (parmula) perso dal trace. La scena rappresenta il culmine dell'azione: c'è già un vincitore, che ben eretto e statuario solleva lo scudo con orgoglio; il rivale disarmato è piegato e gravemente ferito, il sangue a fiotti fuoriesce dal polso e da una grande ferita al torace, lasciando ampie macchie sugli schinieri.

NELLA FOTO SEGUENTE

Sullo sfondo bianco si stagliano le figure di due gladiatori, inseriti nello spazio bidimensionale della parete, attraverso la realizzazione pittorica delle ombre portate. A sinistra il Combattente in vantaggio è un mirmillone, a destra invece è un trace soccombente

Il trace, gravemente ferito, alza l'indice della mano sinistra, evidentemente per chiedere di essere graziato. In questi casi infatti lo scontro proseguiva finché uno dei contendenti non alzava il dito, in segno di resa.

Il dipinto presenta in maniera realistica, una scena di combattimento nell'arena, uno di quegli spettacoli gladiatori annoverati tra le manifestazioni più apprezzate in assoluto nel mondo romano. Spettacoli violenti e brutali, soggetti però a regole ben precise. Il munus era infatti organizzato secondo un ordine rigoroso, scandito in varie fasi, proponendo un abbigliamento e ruoli fortemente standardizzati. Le coppie di gladiatori si esibivano e affrontavano seguendo delle norme, a cominciare dalla selezione degli avversari, da accoppiare preferibilmente in maniera asimmetrica, ossia proponendo gladiatori dell'equipaggiamento diverso.

Se l'inseguitore (secutor), abbigliato come il mirmillone ma con un elmo di forma arrotondata, affrontava nell'arena solitamente il reziario (retiarius), munito di rete, tridente e pugnale corto, anche il mirmillone e il trace, si esibivano solitamente accoppiati.

La coppia ha terminato la sfida. Il mirmillone ha vinto, il trace è in grande difficoltà, ferito e già ripiegato su se stesso. Il combattimento ha visto soccombere il guerriero dall'armamento più leggero, quello che di solito volteggiava intorno all'avversario, sfruttando la maggiore agilità e destreggiandosi in un duello a distanza.

Il mirmillone invece cercava piuttosto lo scontro ravvicinato, sfruttando così il suo pericoloso gladium, protetto dal grande scutum, che poteva essere usato anche per spingere lo sfidante fino a fargli perdere l'equilibrio. In tal caso l'assalto con la spada poteva diventare fatale.

Degli esiti possibili dello scontro non abbiamo indizi evidenti. Tra le altre opzioni, le possibilità variavano dalla morte di uno degli sfidanti durante il duello alla capitolazione senza grazie, dunque l'uccisione dello sconfitto su incitazione dei convenuti.

Se lo spettacolo era stato avvincente, per l'andamento complessivo, grazie al coraggio dei duellanti, che avevano combattuto rispettando le regole con pari dignità, su sollecitazione di spettatori e arbitro, il lungo duello poteva essere interrotto: l'onore di entrambi era salvo e anche la vita. Solitamente però il duello si chiudeva con una parte soccombente. L'organizzatore facendo seguito alle impetuose incitazioni del popolo eccitato dalla lotta, decretava la condanna a morte dello sconfitto o concedeva la grazia.

La finzione cinematografica ha inventato di sana pianta il celeberrimo gesto del pollice recto o verso: in giù la condanna, in su la grazia. Il gesto in antico non è mai esistito e non sappiamo se alle forme di acclamazione fosse aggiunto anche un segno specifico, le fonti tacciono a riguardo. Significativo invece, il gesto della mano del nostro gladiatore soccombente, il quale avanza il braccio sanguinante, portando in alto il pugno chiuso con l'indice puntato, un evidente richiamo all'attenzione dei presenti per chiedere la grazia.

Se la salvezza veniva negata, toccava al vincitore uccidere il rivale con il colpo di grazia e, trafiggendolo alla schiena fino a raggiungere il cuore, o con un colpo alla gola. Un'azione difficile, se si pensa che il più delle volte si era costretti a uccidere un compagno di lunga data, con cui si erano condivisi onori e dolori della vita da gladiatore.