Se invece era lui a maturare questo proposito, era sufficiente corrispondere al padre o al fratello maggiore, il prezzo stabilito al momento della promessa. Non era semplice in ogni caso neppure per l'uomo liberarsi di una fidanzata o di una moglie non più desiderata, in quanto il sistema patriarcale Germanico era strutturato in maniera tale da soffocare le aspirazioni individuali di ogni componente del gruppo, tanto dei maschi quanto delle femmine. Non l'individuo, ma il clan doveva essere favorito. Le stesse donne erano quindi spinte a divenire guardiane crudeli del proprio uomo, in modo da tenerlo vincolato. Per quanto subalterna, la donna era addentro a tutto ciò che riguardava la vita del marito. Quando il marito si allontanava per lunghe campagne militari, la cura e la gestione dei familiari le forniva occasione di stabilire alleanze privilegiate.

Nel mondo romano, a differenza che nel mondo Germanico, era la famiglia della moglie a fornire la dote. In caso di divorzio, la donna la riotteneva, e ciò le valeva Il privilegio di poter provvedere al proprio mantenimento, anche dopo essere stata lasciata dal marito. La dote femminile - per le donne che potevano permettersela - garantiva anche un ingresso onorevole nel nuovo nucleo familiare e consentiva alla famiglia d'origine di mantenere una certa influenza sulla coppia e sui nipoti.

Nella società germanica al contrario, tutto era a carico dell'uomo; la dote, l'anello per la promessa, i doni nuziali, l'intero mantenimento della donna. Il fatto che tutto il peso economico del matrimonio ricadesse sulle spalle dello sposo non deve trarre in inganno: esso non favoriva affatto la donna. Al contrario serviva ad azzerare ogni ingerenza - o forma di tutela - da parte della famiglia della sposa.

non deve trarre in inganno la sanzione molto alta - 45 soldi - prevista per l'impiego del termine "puttana" ne fuorviare il fatto che lo stupro fosse punito con ben altra severità rispetto a quanto non accade da noi. Ciò non è in relazione al valore della donna in sé ma al fatto che essa è proprietà dell'uomo. Determinati tipi di ingiuria o di molestia non offendevano la donna, ma macchiavano l'onore dell'uomo, suscitando sospetto sulla legittimità della prole. Se la donna nella società germanica non fosse stata depositaria dell'onore dell'uomo, le sue condizioni di vita sarebbero state migliori. L'onore dell'uomo non era mai scalfito da comportamenti disonorevoli propri - come il prostituire le figlie o compiere abusi sessuali - ma lo era se la moglie commetteva adulterio subiva uno stupro.

Lo stupro era valutato al pari dell'adulterio, e implicava quindi quanto il primo, l'immediato rifiuto da parte del marito e l'allontanamento dei figli. La reclusione e la sorveglianza sulle donne serviva anche a questo, a impedire che fossero violate e costrette quindi a subire durissime conseguenze. Quando non erano il padre, il fratello e il marito a garantire un controllo stretto sulla donna, se ne incaricavano i vicini e il villaggio. Il seme dell'uomo infatti, poteva essere sparso senza creare problemi al gruppo, in quanto fruttificando altrove sarebbe divenuto un accollo per un'altra tribù. Quello femminile invece avrebbe sottratto spazio e risorse ai suoi componenti

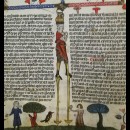

MUNTEHE - BRAUTRAUB

il marito acquisiva, a partire dal giorno delle nozze, ogni diritto, compreso quello di vita e di morte sulla moglie, e sui figli e le figlie che sarebbero nati dalla loro unione. Alla famiglia della donna veniva richiesto solo un corredo di biancheria e vasellami, necessaria all'accudimento materiale dell'uomo.

Il fidanzamento e il matrimonio non prevedevano l'assenzo della donna, ma solo del padre della sposa. Se l'accordo con la famiglia c'era, si giungeva a un'unione "onorevole"; quando invece la famiglia della donna opponeva un rifiuto netto, era possibile procedere al brautraub, il "matrimonio di rapina". La donna veniva cioè rapita e stuprata, e allora la famiglia si vedeva costretta ad accettare il "matrimonio riparatore". La donna che aveva subito uno stupro, infatti non era più maritabile e il padre non poteva riprenderla a casa, perché ormai considerata "impura".

Il rito che, nel mondo Germanico, corrispondeva grossomodo al nostro matrimonio era denominato Muntehe. In questo caso lo sposo si assumeva la tutela e il sostentamento materiale dei figli, nonché la trasmissione del nome dell'eredità.

Esistono due tipi di stupro nel Medioevo, quello "di aggressione", compiuto di straforo da uno sconosciuto, e quello maturato a seguito di un duello d'armi.

- Il primo tipo di stupro era un reato anche per loro e il cavaliere che se ne macchiava veniva bandito da tutte le corti della cristianità, e di conseguenza escluso dai ranghi della Cavalleria.

- Il secondo invece, è un reato solo per noi, mentre per loro era un diritto garantito dalle armi

Maybe you might be interested

Tre donne al potere nella dinastia dei Severi

Nell'animo dell'uomo Romano albergavano due principali paure: quella di essere avvelenato dai figli maschi, per poter ereditare così il patrimonio familiare, e quella che le donne si potessero ubriac...

Il friedelehe non attestava la presenza presso i Germani dell'amore libero e paritario. Era un vincolo che avvantaggiava solo l'uomo, ponendo la donna in una situazione precaria rispetto alla muntehe. In regime di friedelehe, l'uomo teneva una donna nella propria disponibilità sessuale esclusiva per un certo periodo di tempo, senza maturare verso di lei o verso gli eventuali figli che nascevano dall'unione, alcun tipo di obbligo. La donna però, riceveva un compenso per le visite presso la casa del padre. Tale unione era accettata quasi esclusivamente da donne di bassa estrazione sociale per le quali rappresentava comunque un'opportunità, in quanto prima di andarsene, l'uomo lasciava alla donna dopo ogni visita, la morgengabe "dono del mattino": un anello, una collana, un bracciale.

Il valore pecuniario del dono era consistente, perché doveva garantire la sopravvivenza della donna e dei suoi genitori, nonché rendere manifesto alla comunità lo status sociale del donatore: più l'uomo era riconosciuto infatti, più era cospicua la parte di bottino che gli veniva assegnata in guerra e che poteva poi usare per elargire doni alle proprie donne.

Le donne di condizione sociale elevata, quelle che avevano cioè possibilità di scelta, non accettavano questo tipo di unione, in quanto la morgengabe aveva il sapore di un prezzo corrisposto per una prestazione sessuale. Somigliava anche al Pretium virginitatis, somma che veniva corrisposta al padre della sposa, dopo l'avvenuta costatazione del suo stato di verginità.

Maybe you might be interested

Toshiko Kishida la pioniera del femminismo

la parità di genere in Giappone sembra un traguardo ancora distante. Il paese con un piede nel futuro, che detta le mode all'occidente, sul versante della condizione femminile arranca. Nonostante i p...

MUNT

Di norma le donne aspiravano a essere unite al marito attraverso il munt (mundium in latino), che implicava il passaggio della tutela legale della donna dal padre al marito. Di qualunque natura fosse il patto di unione che le legava all'uomo, le donne dovevano comunque continuare a lottare per tutta la vita per mantenerlo al proprio fianco. Le mogli - quelle unite con la muntehe - erano le più garantite, ma pesava in ogni caso su di loro la spada di Damocle del ripudio. Esso poteva avvenire per le più svariate ragioni, ed era sempre richiesta in automatico in caso di infertilità, stupro o adulterio. In quest'ultimo caso, non era necessaria la fragranza di reato: bastava l'accusa di aver incoraggiato lo sguardo di un altro uomo. La chiacchiera, il pettegolezzo, la diceria infondata potevano quindi divenire anche il pretesto per liberarsi di una moglie non più desiderata col pieno accordo della comunità. Le donne costrette invece ad accettare l'unione morganatica dovevano fare in modo di reiterare gli incontri, nella speranza di convincere, col tempo, l'uomo a permettere ai figli di assumere un nome già presente nell'albero genealogico della famiglia paterna, perché ciò equivaleva a riconoscerli e a farli entrare nell'asse ereditario.

Le donne erano quindi indotte a divenire nemiche delle figlie e dei figli delle altre donne. Se la prole riconosciuta aumentava infatti, l'eredità si assottigliava, fino a divenire insufficiente. Questa lotta incessante le inclinava all'odio verso ogni altra donna, comunque sospettata di essere una potenziale concorrente.

Nel lontano XII secolo, il diritto canonico considerava il libero arbitrio come prerogativa concessa all'uomo direttamente da Dio al momento della nascita e non più contrastabile, neppure da Dio stesso, fino al momento della morte. Se l'uomo decideva di non sposarsi, di non procreare o di commettere adulterio stava esercitando il suo libero arbitrio, di cui era ritenuto responsabile solo di fronte a Dio nel giorno del giudizio.

Una donna invece, nella stessa situazione stava disobbedendo al padre o al marito, e quindi doveva essere condannata subito in modo spietato perché non è pensabile demandare a Dio la sua punizione.

In una società priva di welfare il matrimonio era innanzitutto "Stato Sociale" doveva cioè garantire la cura, l'educazione, la protezione e il sostegno di ogni componente della famiglia. Un matrimonio che partiva quindi senza amore, o che man mano si svuotava dell'eros, era da preferirsi a quello in cui c'era passione. Meno passione c'era tra gli sposi, più alta era la garanzia che essi si dedicassero all'accudimento dei figli, dei genitori anziani e alla burocrazia domestica